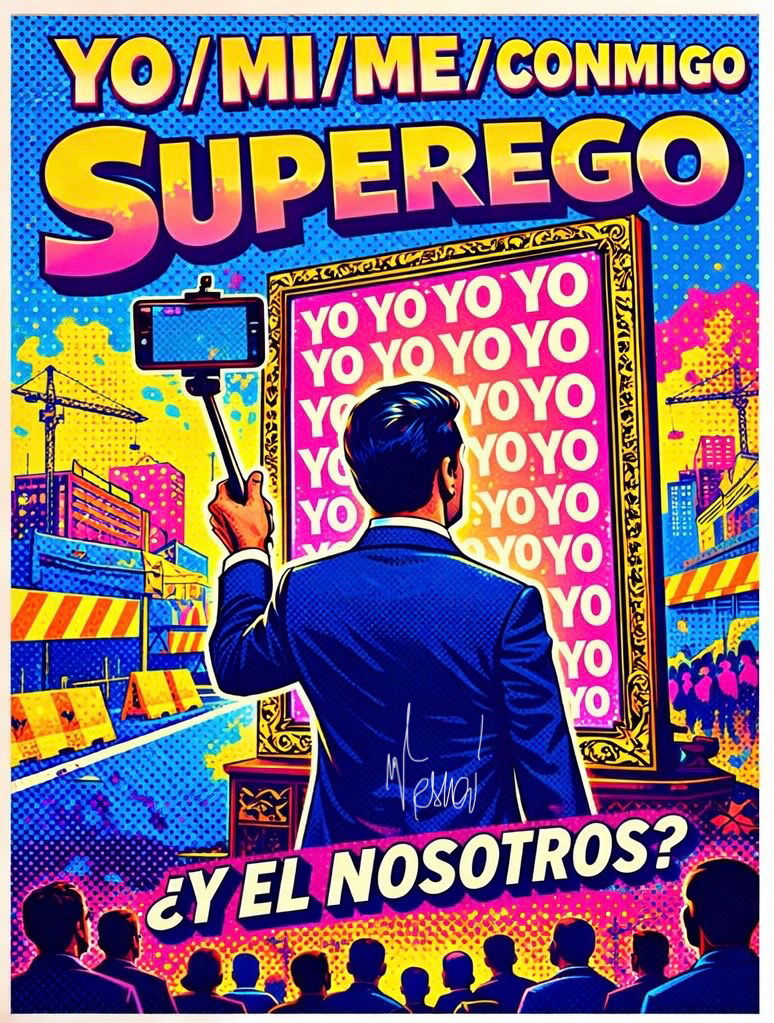

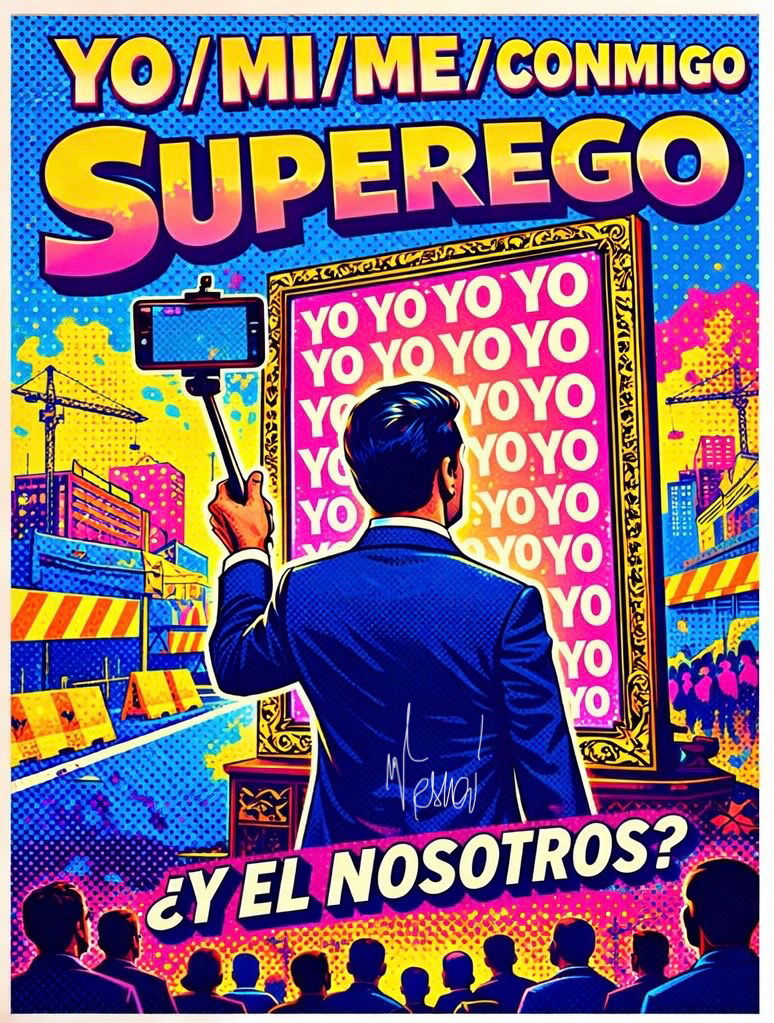

Todas las personas tenemos ego. Forma parte de ser humanos: querer ser vistos, reconocidos, valorados. El problema no es tener ego, sino dejar que mande. Porque cuando el “yo” ocupa todo el espacio, deja fuera al “nosotros”. Y en política, eso tiene consecuencias muy serias.

Me refiero a esos políticos que hablan como si estuvieran delante de un espejo. Escucharlos se parece cada vez más a cuando vas al teatro y escuchas un monólogo: “Yo he conseguido el dinero. Yo he hecho esta obra. Yo he puesto en marcha este servicio.” Como si el dinero fuera suyo. Como si la administración fuera su empresa. Como si los logros colectivos fueran personales.

Ese “yo” insistente, desgraciadamente, no es anecdótico. Es una señal de alarma: cuando el cargo se confunde con la persona, la democracia empieza a debilitarse.

La comunicación es importante. Lo es. Mucho. Gobernar también implica explicar, informar y rendir cuentas. El problema aparece cuando se cruza la línea. Cuando comunicar deja de ser un servicio y se convierte en propaganda permanente. Cuando la exposición constante no busca informar, sino controlar el relato. Cuando hay que opinar de todo, estar en todo y aparecer en todas partes.

El ejemplo más extremo lo hemos visto con Donald Trump en Estados Unidos: un líder político convertido en showman, con un narcisismo ampliamente documentado, más preocupado por su imagen, su ego y su reconocimiento personal que por el impacto real de sus decisiones. La política reducida a espectáculo continuo, a ruido, a provocación. Y eso no es comunicación: es otra cosa. Y es peligrosa.

Salvando las distancias, esa deriva empieza a verse también aquí, en España y en Canarias. Cada vez más líderes obsesionados con la imagen, con estar “hasta en la sopa”, con no callar nunca, con ocupar todo el espacio. Pero saturar no es comunicar. Exponerse sin parar no es informar.

Me refiero a los nuevos —y no tan nuevos— políticos influencers. En todos los partidos, sin excepción. Vídeos diarios, inauguraciones constantes, presencia permanente. Lo importante ya no es el proyecto, sino la persona que lo presenta. Si la ciudadanía no entiende qué se ha hecho o qué impacto real tiene, eso es secundario. Lo esencial es estar, salir, mostrarse. Que se vea el selfie, aunque la obra tarde cinco años más en acabarse.

Ahora incluso se anuncia el mismo proyecto varias veces: antes de empezar, durante la obra, cuando se para, cuando se retoma, cuando se inaugura… si es que se inaugura. Cuando esto ocurre la frustración crece. Obras eternas, retrasos continuos, promesas incumplidas. Casos como la MetroGuagua en Las Palmas de Gran Canaria o la remodelación de determinados barrios son ejemplos claros: anuncios y más anuncios, años de espera y una confianza que se va erosionando. La ciudadanía aprende a desconfiar de las ruedas de prensa y a mirar más el calendario que el titular.

El 'yoismo' también se ve con claridad cuando cambia un gobierno. De repente, hay que presentar como 'nuevo' un proyecto que venía de atrás. Rueda de prensa, foto, titular: “Esto lo he hecho yo”. Da igual que la idea, el expediente o el trabajo técnico fueran del equipo anterior. Lo importante no es que la gente se beneficie, sino quién se cuelga la medalla. Así, lo público se convierte en una competición infantil. No gana quien mejora la vida de la ciudadanía, sino quien sale mejor en la foto.

Otro ejemplo evidente son las confluencias que nunca nacen. Muy típico de la izquierda, pero no exclusivo. Personas y partidos con más cosas en común que diferencias, incapaces de sumar. Alguien quiere ir el primero de la lista. Otro necesita controlar los puestos. Otro no soporta no ser protagonista. El resultado es devastador: “prefiero que perdamos todos antes que no ganar yo”. No es coherencia ni estrategia. Es ego. Y la oportunidad colectiva se pierde.

Otro síntoma preocupante, cuando el político da subvenciones nominadas sin criterios claros. Dinero público repartido sin planificación, dando la sensación de que recibe más quien interesa políticamente. Barrios, asociaciones o colectivos que reciben ayuda mientras otros, igual de necesitados, esperan. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué este sí y aquel no? Cuando el interés personal sustituye al criterio, lo público se degrada.

Y ojo, porque aquí también hay responsabilidades compartidas. Algunos barrios y asociaciones han aprendido que “el peloteo” funciona. Invitar al político a que dé el pregón, elogiarlo en público, agradecerle exageradamente… por si cae la subvención, el equipamiento o el dinero para la fiesta del barrio. Es una dinámica perversa que normaliza el clientelismo y vacía de sentido el interés general.

La administración no pertenece a quien gobierna. El dinero no es de quien firma. Todo es de la ciudadanía: se gestiona, se cuida y se devuelve. Cuando escuchar se vuelve una molestia, cuando la participación se reduce a fotos y trámites, la democracia empieza a vaciarse. No ocurre de golpe, pero ocurre. Primero desaparece el “nosotros”. Luego el sentido de servicio. Al final, solo queda el “yo”.

La pregunta, en el fondo, no es solo qué tipo de políticos tenemos, sino qué tipo de política estamos alimentando.

¿De verdad medimos el valor de un responsable público por su número de seguidores, por su capacidad de generar titulares o por lo bien que domina el espectáculo? ¿O lo medimos por su gestión, por su coherencia, por su capacidad de escuchar y mejorar la vida de la gente, incluso cuando nadie aplaude?

Porque gobernar bien casi nunca hace ruido. No suele dar grandes frases virales ni fotos espectaculares. Gobernar bien es lento, complejo y, muchas veces, ingrato. Pero es lo único que sostiene una democracia sana.

Si como sociedad premiamos más el ego que el servicio, más la imagen que los hechos, más el relato que los resultados, no debería sorprendernos el rumbo que estamos tomando. La política no se ha vaciado sola: también se vacía cuando dejamos de exigir menos espectáculo y más responsabilidad.

Comunicar es necesario. Explicar, informar y rendir cuentas es una obligación democrática. Pero cuando la comunicación se convierte en una obsesión, cuando ocupar el espacio importa más que resolver los problemas, cuando el “yo” tapa al “nosotros”, algo muy importante se pierde.

Quizá no haga falta que hablen tanto. Quizá haga falta que escuchen mejor. Y que trabajen más para que, aunque no salga en la foto, la vida de la gente funcione un poco mejor.

Ahí empieza la buena política.